初心者が文章力を身に付ける 四つの訓練法

- 小説の文章全てをノートに書き写す

- Twitterを使う

- 構造解析をする

- テーマ性とコンセプトを内包する

今回は訓練法その壱:小説を全部書き写す

昔、文章力を上げるためにはどうしたらいいか悩んでいて…当時、作家を目指していた私はイラストがある程度描けるようになった後、シナリオの訓練を開始した。

結局、いくらノートに文章で物語を記しても、何にも手応えを感じないのだ…それは本当に見事なまでに形となってなかった、そう豆腐だ…見た目は整っていてもすぐに崩れる。

型がないというのは、再現性がないという事、つまり武術の概念で重要な基本動作である形すらわからないのと、同じなのだ…ここで、武術の概念である形については、中学時代に剣道の授業があって、先生が形を学べと言いつつ、適当にこうすればうまく竹刀を当てれるじゃん、とか幼い黒歴史を漠然と思い出したからだ。

人は無力や、器の限界を知ると…大人は悟るが、若造はネガティブに過去の黒歴史を思いうかべる、私もそうだった。

形なら実は、そこら中に転がってる

剣道の形は、明治の大日本武徳会から、警察の警視流木太刀形から基本的な源流がある、明治時代に猛威を振るった10つの剣術流派のいいとこ取りをした、最新の形である。

じゃぁ、文章で最新の形は?小説やラノベである、無論古典でも良いのだ。理由は、小説などの文章は作者の癖がどれも違い、最良の形は自らの主観で選ぶしかない。

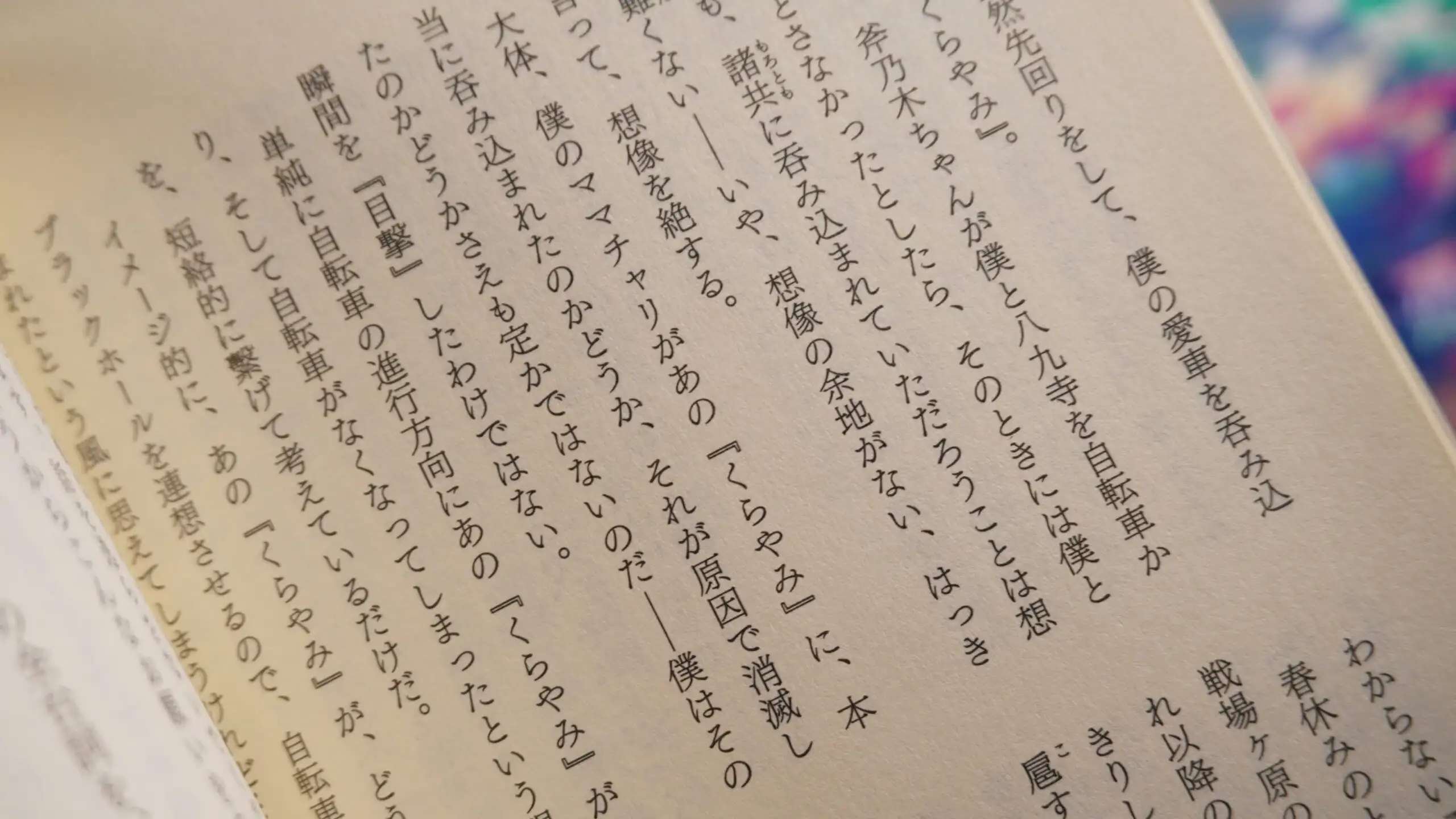

そこで、私が選んだのが、奈須きのこ著「空の境界」と西尾維新の「化物語シリーズ」、司馬遼太郎の「新撰組血風録」であった…つまり、当時大流行した作家二人と、昔読んで面白いと感じた司馬遼太郎の作品群なら、楽しく形を学べると思ったのだ。

そして、写経ならぬ写本という特訓に入った。

みるみる、三作者の特徴的な文章が頭の中にダイレクトに入っていく…

好きな作家の文章を、まず写本

写本しまくったら、おのずとあの作者ならこういう表現になるな、と形が出来上がっているのに気づく…

それが二人、三人と写本し尽くせば、良いとこ取りなのである、問題は警視流木太刀形と違い、あくまでも自分自身の主観とある程度の客観性でそう感じるだけの話なのだが。

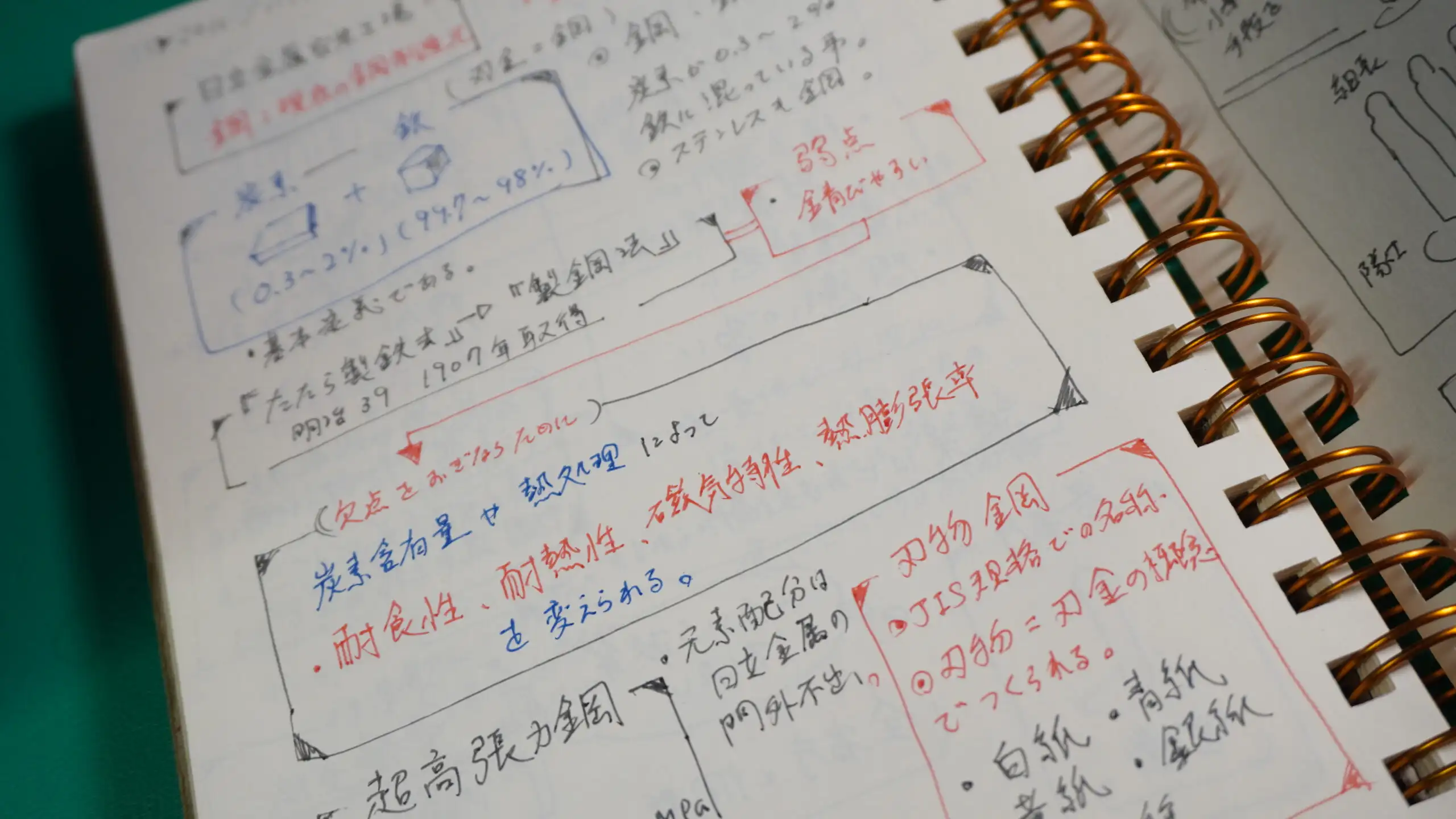

実際、形が出来上がってしまえば、後はノートの書き方やSNSへの文章など、意識して人に見せたりし、やがて他者の文章が気になり始めニュースサイトを読み漁った。

この時点で、文章を読むだけでなく無自覚に、執筆者の文章力の構造解析をする事と、自分ならこう書いたほうが読者は読みやすく感じるという視点を身に付いたことに気付く。

そう、客観性の拡張である。

人に見せて上手くなるのはイラストだけではない、文章もそう

SNSなどで、題材を決め主観的なことではなく、客観的な訓練法にやがて移行する。

やはり、文章は第三者に伝わって価値が出る。

返信が増えるにつれ、想定した回答に応えて喜んでもらう…

それが、ブログの書き方としても、物書きとしても最終的な自分独自の文章の形の表現における最終目的だと思うのだ。